FP3級の合格が分かった時にすぐにFP2級のステップアップにいこうと考えました。

せっかく合格したのだから、もっとお金の知識を増やしていきたいという願望が出てきました。

しかし、1回目は見事に不合格!しかも、合格圏内に全く届かない得点でした。

不合格になった反省を活かして、どのようにFP2級の合格に辿り着いたか勉強法を紹介したいと思います。

はじめに

- FP2級を目指した理由

FP3級に合格した際は、子どもがまだ年齢的に小さく、余裕を持たせた勉強スケジュールを計画しました。

しかし、若干詰め込み的なものとなってしまったので、さらに知識を備えていきたいと考え、2級取得を目指しました。

- FP3級とFP2級、どう違うの?

基本的には3級の知識がベースになります。ただし、FP2級はFP3級の知識をより深く掘り下げたものとなり、学ぶ内容が広くなります。

学科試験はFP3級もFP2級も選択式です。

FP3級は3つの選択肢からですが、FP2級は選択肢が4つからとなり、きちんとした知識が身についていないと正解するのが困難となります。

FP3級とFP2級の違い

学ぶ範囲が広がる → FP3級よりも詳しく勉強する必要がある

FP3級は「お金の基礎知識」を学ぶレベルですが、FP2級になるとより実務的な知識が求められます。

例えば、税金や保険、相続などについて、FP3級では「どんな仕組みか?」を学ぶのに対し、FP2級では「具体的にどう計算するか?」「ケースごとの違いは?」といった、より実践的な内容が増えます。そのため、テキストを読むだけでなく、問題を考えながら考えることが大切になります。

必要な勉強時間が増える → FP3級よりも合格するのに時間がかかる

FP3級の勉強時間は一般的に50〜100時間程度と言われますが、FP2級は150〜300時間が目安とされています。 これは、範囲が広がるだけでなく、より深い理解と問題演習が必要になるためです。 特に、実技試験で応用力が求められるため、単純な暗記だけでは通用しません。

実技試験がレベルアップ → FP2級は計算問題や応用問題が増える

FP3級の実技試験は、選択式の問題が多く、基本的な知識を押さえていれば対応できます。 ただし、FP2級では計算問題が多く、例えば「住宅ローン税の返済額を求める」「金額指定の計算をする」「相続を算出する」など、実際のシミュレーションに近い問題が出題されます。

私のFP2級勉強法|失敗と成功ポイント

FP2級の資格試験は2回目で合格できましたが、1回目と2回目では学習のやり方が異なっています。

失敗したこと(うまくいかなかったこと)

失敗したことは大きく分けて上記の3点となります。

詳細は以下のとおりです。

誘惑に負けた

FP3級の取得時は、勉強のスケジュールに余裕を持たせて行ったため、合格までは自分が思った以上に容易でした。

しかし、いざ実際のFP2級問題を解いてみると自分には難しく、問題が解けない日々が続き、モチベーションも下がり、ついついSNSやYouTubeなどを見てしまう悪循環になっていきました。

勉強時間が足りなかった

上記の誘惑に負けたこと、仕事や家事育児に追われていれば当然、計画的には進めて行けません。気がつけば試験日の直前となり、過去模試の問題に慌てて取り組む状況となってしまいました。自ら勉強時間を足りなくさせてしまったことも失敗の要因です。

過去問を後回しにした

FP2級の問題が解けないことは理解が理解ができていないのは当たり前です。

今、考えてみれば理解できていないことに焦ってしまい、テキストばかり読んだり、理解したい思いからYouTubeを見たりして、インプットばかりに時間をかけてしまいました。

過去問や試験対策問題を解いていくアウトプットにかける時間を確保することできませんでした。

失敗したことを3点あげましたが、全体的に試験にかける時間が全く足りなかった状況です。

とにかく、圧倒的に勉強をしていなかったです。それでも不合格になった時にやはり悔しくて、2回目の勉強の際は不合格の通知を目の前に置いてモチベーションをあげていました。

成功したこと(うまくいったこと)

失敗したことの反省を活かしたおかげで下記の3点がうまくいき、合格の切符を手にすることができました。

挫折しない計画を立てた

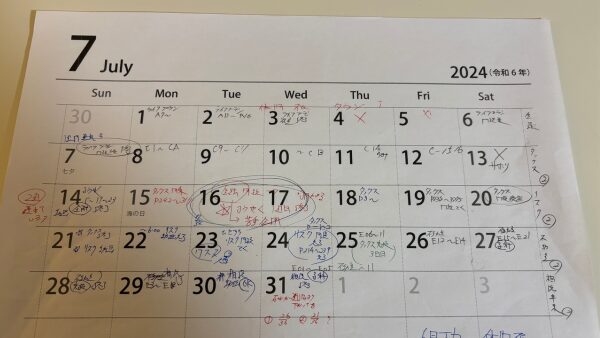

やり方には個人差はあると思いますが、私はフリー素材のカレンダーに学習のことを書き込んでいきました。

カレンダーの右端に出題される6つの分野の名前を書き、1週間かけて1つの分野をこなしていきます。

この時はテキストを読むだけでなく問題も一緒に解いていきます。

その日に取り組んだ結果をカレンダーに書き込んでいきます。

アナログなやり方ですが、自分がどこまで取り組んだかを一目で分かるので進捗状況が分かります。

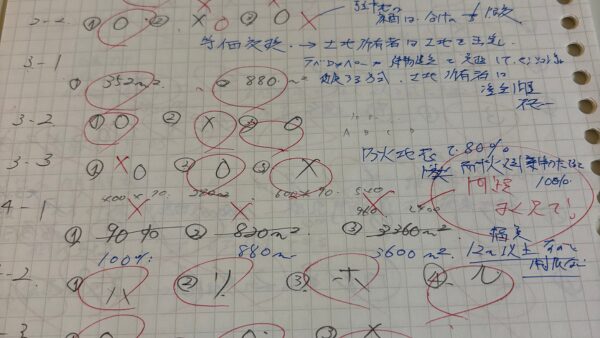

過去問をたくさん解いた

FP試験に不合格の勉強時間では圧倒的に問題を解く量が少ない状況でした。

そのため、勉強スケジュールを決めた時にはインプットよりアウトプットに重点を置きました。

まずは、テキストをザッと読み込み、不明な点や気になるところはルーズリーフに書き込んでいきます。その後に、問題集の学科問題や実技問題を解いていきます。

間違った場合はまたテキストで確認し、解答の余白に要点を書いていきます。

復習するパターンで理解の定着度を高めていきました。

試験本番前の約3週間前に過去の試験問題に取り組みました。

私が受検した際はまだ、CBT試験でなく紙媒体での試験体制でした。

実際の試験を受ける際の時間配分に慣れておくことや受検の傾向を知るために「日本FP協会」も「金財」もともに3回問題に取り組みました。

この時の注意点は、一度模擬試験に取り組んだ際は5日間ほど期間をあけて再度、問題を解いてみてください。答えを覚えてしまっている可能性もありますが、点数も1回目よりも上がるので自信にもつながります。

スキマ時間を活用した

通勤中や家事の合間に無料のアプリで学習したり、家事をするときはYouTubeで耳学習を行いました。

一度目の受検勉強の際も行いましたが、アプリや耳学習についてはある程度、テキストや問題集などをこなしていき、知識を見につけた段階で並行していった方だ良いでしょう。

自分は耳学習だけで身についていると思っていましたが、そもそも前提に知識が無ければ本当に聞き流すだけのBGMになりかねません。

FP2級に合格するためのおすすめ勉強法

FP2級はどんな人におすすめか?

お金の基礎基本の知識を知りたいのであればFP3級でも十分だと言えます。

FP2級はさらにお金の知識を深掘りしたい人や仕事で活用したい方に向けたものです。

学びを進めていく度によりお金に対する知識が身につくのがFP2級です。

FPの勉強をしていくとお金の勉強が楽しくなってくる方もいるでしょう。

もっと学びたい方にはおすすめです。

どれくらい勉強すればよいのか?

FP2級はFP3級と比較すると難易度が上がります。

しかし、毎日継続して取り組めば、合格の切符を手にすることができます。個人差はありますが、 3ヶ月〜6ヶ月くらいを目安に考えるとよいでしょう。

私はリベンジ受検に向けた勉強期間は約3ヶ月間でした。1回目の勉強期間を考慮すると約5ヶ月間だったと思います

独学と通信講座、どっちがいいか?

独学と通信講座の選択は人それぞれです。

独学がやはりコスト面を抑えることになるでしょう。

しかし、勉強のスケジュール管理をしっかり自分自身で行うことが必要です。

通信講座はやはり、サポート面の充実がメリットの1つだと思います。学習の段階でつまずくポイントがあっても問い合わせすることができます。だれかと伴走できることは勉強意欲にもつながります。

加えて試験対策や添削サポートもあるので独学で勉強するよりも挫折しずらいと思います。

デメリットとしては、コスト面がかかる点だと思います。

ご自身のライフスタイルに合った勉強法が見つけることが大切です。

まとめ

FP2級は3級よりも難しく、求められる知識のレベルも上がりますが、しっかり準備すれば合格は十分可能です!

最初は思うようにいかなくても、勉強方法を見直せば道は開けます。

スキマ時間を活用しながら学習を続ければ、忙しいワーママでも合格を目指せます。

また、自分に合った勉強法を見つけることが大切です。

私は過去の失敗も貴重な経験として活かし、コツコツと積み重ねていきました。

その分、合格した際の喜びはひとしおです。

FP2級の勉強を通して、知識を深めながら自信をつけ、一歩ずつ前進していけたら素敵ですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント